新しい集客手段を検討するとき、ポータルサイトと自社ホームページのどちらを使うかで迷うことが多いでしょう。目的やターゲット、予算によって向き不向きがあり、それぞれの特徴を押さえることで効率的に使い分けられます。ここでは違いをわかりやすく整理して、導入から運用までの判断がしやすいように説明します。

ポータルサイトとホームページの違いを短く整理して使い分けを示す

ポータルサイトは多くの利用者が集まる場で、短期間での露出や問い合わせ増加を期待できます。一方、ホームページは自社の情報を自由に伝えられ、信頼構築やブランド訴求に向いています。どちらを優先するかは目的によって決めるとよいでしょう。

狙うユーザーと目的の違い

ポータルサイトは特定のニーズで検索するユーザーが集まるため、購入意欲や比較検討段階にある人に届きやすいです。新規顧客獲得や短期的な集客を狙う場合に有利です。一方、ホームページは自社の強みやストーリーを詳しく伝えたいときに向きます。リピーター作りや深い理解を促すための媒体として適しています。

ターゲット層を明確にしてから選ぶと失敗が少なくなります。すぐに反応が欲しいならポータル、長く関係を築きたいならホームページが基本の考え方です。

短期集客と長期ブランディングの使い分け

短期集客を重視するなら、ポータルサイトへの掲載や広告出稿が効果的です。露出が増えることでキャンペーンや季節商品などの反応を得やすくなります。費用対効果を見ながら期間を区切って運用するのがおすすめです。

長期的なブランド形成はホームページでの情報発信が中心になります。会社の理念や実績、サービスの詳細を継続的に発信することで、信用を積み上げられます。両者を併用して、ポータルで集めたユーザーをホームページへ誘導する流れを作ると効果が高まります。

運用コストと更新頻度の差

ポータルは掲載料や掲載プランが発生しますが、基本的な更新はプラットフォーム側で行われることが多く、自社の負担は比較的少なめです。ただし、継続的な掲載や上位表示には費用がかかる場合があります。

ホームページは制作費と自社での更新作業が必要になります。更新頻度によっては人員や外注費がかかりますが、一度作れば自由に情報を追加できる点は大きなメリットです。どちらが安いかは運用方法次第なので、長期的な費用を見据えて判断してください。

選ぶときに重視すべきポイント

選定時には次の点を確認してください。

- 想定するターゲットがその媒体を使っているか

- 期待する成果(問い合わせ数やブランド認知など)が得られるか

- 継続的に出せる予算と必要な更新体制があるか

これらを整理してから決めると運用開始後の後悔を減らせます。複数施策の組み合わせも検討すると効果的です。

両者の基本的な定義と代表的な種類を押さえる

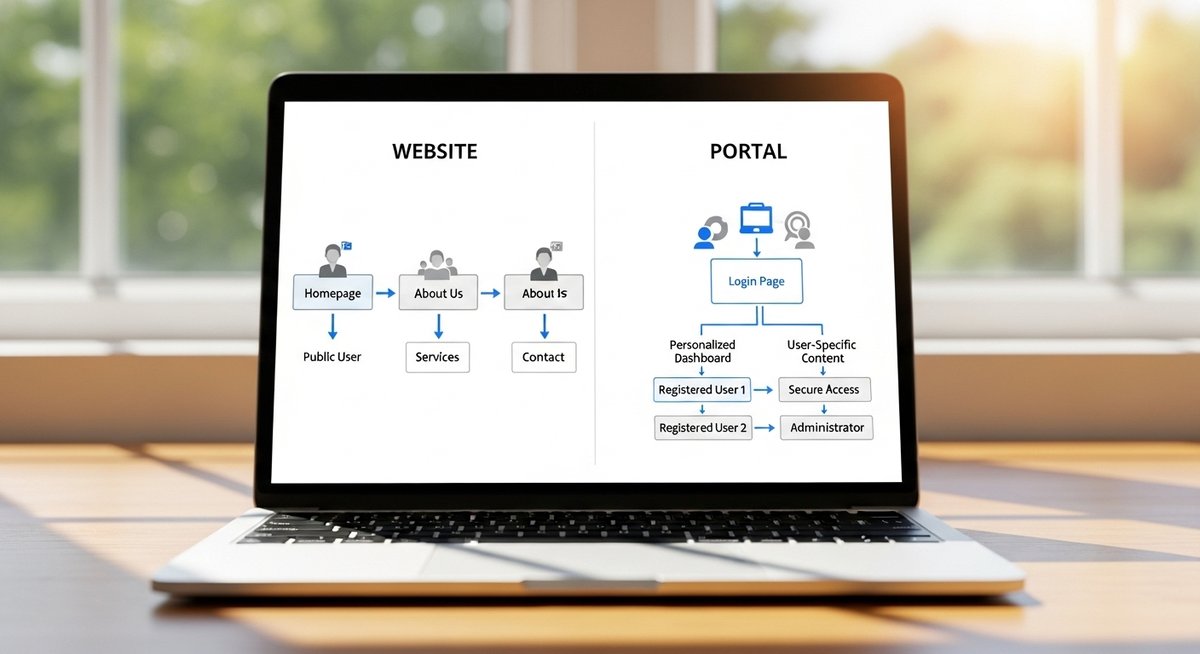

まずは用語の違いをはっきりさせましょう。ポータルサイトは多くの事業者や情報をまとめたプラットフォームで、ユーザーが目的に応じて比較・検索できるのが特徴です。ホームページは企業や個人が運営する公式ページで、自由にブランドやサービス情報を発信できます。

ポータルサイトの定義と役割

ポータルサイトは特定の分野や地域で情報を集約し、ユーザーが比較検討しやすい形で提供する場です。利用者は一つの場所で複数の選択肢を比較でき、事業者は効率的に露出が得られます。集客や問い合わせ獲得、口コミや評価の蓄積が期待できる点が役割の中心です。

運営側は検索性やランキング、レビュー機能を整えており、ユーザーは利便性の高さから利用頻度が上がります。掲載側はプラン選択で露出を調整できるので、短期的な施策と相性が良い傾向にあります。

ホームページの定義と用途

ホームページは企業や個人が自ら情報を発信するためのウェブサイトです。企業理念、サービス詳細、事例、採用情報などを自由に掲載でき、ブランドの顔として機能します。信頼構築や問い合わせからの受注、既存顧客との関係維持に向いています。

SEOやコンテンツマーケティングを通じて、長期的に訪問者を増やすことも可能です。デザインや導線も自由に設計できるため、顧客体験を高める工夫がしやすい点が利点です。

総合型ポータルの特徴

総合型ポータルは幅広いジャンルを扱い、多数のユーザーを引き寄せられるのが特徴です。大規模な集客力があり、広告配信やリスティングなどのオプションが豊富です。デメリットは競合が多く、差別化が難しい点です。

掲載側は露出を増やすことで短期間の成果を狙いやすく、キャンペーン的な利用に向いています。大手サイトは信頼性も高いため、新規ユーザーの壁を下げる効果があります。

地域型ポータルの特徴

地域型ポータルは特定の地域に根ざした情報を扱い、ローカルユーザーの集客に強い点が特徴です。地域密着型の店舗やサービスが効率的に見つけられるので、来店や地域サービスの利用促進に向いています。

地域イベントやクーポンなど地元向けの施策と相性が良く、ローカルSEOの補完として活用すると効果的です。地域性を生かした信頼構築がしやすい点もメリットです。

業種特化型ポータルの特徴

業種特化型は特定の業界に絞った情報を提供し、専門性の高いユーザーを集められます。マッチング精度が高く、成約率も上がりやすい点が強みです。例えば求人や不動産、飲食予約などが該当します。

掲載側は競合の中で専門性を打ち出しやすく、リードの質が高い分、単価も高めに設定されることがあります。業種ごとのルールや慣習に合った運用が重要です。

社内向けと公開向けの違い

社内向けサイトは情報共有や業務効率化が目的で、アクセス制限や機能性が重視されます。公開向けは外部顧客や見込み客への情報発信が目的で、ブランディングや集客動線が重視されます。目的に応じて設計やセキュリティ、コンテンツの作り方が大きく変わります。

公開向けはUXやSEO、デザインに投資する価値があり、社内向けは利便性と権限管理が優先されます。

集客や信用の面から違いを比較する

集客や信頼形成の観点では、それぞれ得意分野がはっきり分かれます。ポータルは即効性のある問い合わせ獲得が得意で、ホームページは時間をかけて信頼を築く役割が強いです。両方の強みを活かす設計が理想的です。

ポータルサイトが得意な集客の形

ポータルは検索やカテゴリ比較でユーザーが訪れるため、短期間で問い合わせや申込みを増やしやすいです。比較検討段階のユーザーに直接アプローチできるため、キャンペーンや新規顧客獲得に向いています。

また、評価やレビューが集まることで安心感を与えられる点も強みです。出稿や掲載枠の選び方で露出量を調整できるため、結果を見ながら柔軟に運用できます。

ホームページが得意な情報発信の形

ホームページは詳細なコンテンツや事例、FAQなどを通じて深い理解を促せます。専門性や実績を丁寧に伝えられるため、信頼感を育てたい場合に有効です。SEO施策を続けることで、継続的に見込み客を集める資産にもなります。

訪問者を適切な導線で問い合わせや資料請求に導く設計を行えば、成約率も高められます。ブランディングに必要な表現を自由に行える点も利点です。

認知拡大と信頼獲得の差

認知拡大はポータルが短期間でカバーしやすく、広告や特集枠で多くのユーザーに見られます。信頼獲得はホームページでの情報の蓄積や企業の詳細提示で進みます。両方を活用して、初回接点はポータル、関係深化はホームページへ誘導する流れが効果的です。

認知と信頼の両方をバランスよく考えることで、問い合わせの質と量を両立させやすくなります。

費用対効果と継続的なコスト比較

短期的な費用対効果はポータルの方がわかりやすく測れます。キャンペーン単位で費用を投じた効果を確認しやすいため、迅速な判断が可能です。一方、ホームページは初期費用や制作費がかかるものの、長期運用でコストを分散できます。

継続コストは更新頻度や外注費によって変動します。どちらが安上がりかは運用方針次第なので、数年単位での費用計画を立てることが重要です。

広告依存と競合環境の影響

ポータルは掲載順位や露出度が広告投資に左右されることが多く、広告依存になりやすい面があります。競合が多い分だけコストが上がる場合もあるため、予算管理が重要です。

ホームページはSEOやコンテンツで流入を作れるため、広告費に頼らない流入経路を育てやすいという利点があります。ただし、SEO競争が激しい分野では時間と継続的な取り組みが必要になります。

導入から運用までの進め方と注意点を整理する

導入前に目的と評価指標を明確にしておくことで、その後の運用がスムーズになります。ポータル掲載とホームページ構築のどちらを先にするかは、期待する効果とリソース次第です。ここでは流れと注意点を段階的に説明します。

導入前に決めるべき目的と指標

まずは何を達成したいのかを明確にしてください。問い合わせ数、成約率、来店数、ブランド認知など、具体的な指標を設定すると判断が楽になります。数字で目標を設定することで、後から効果検証がしやすくなります。

また、ターゲットユーザーや期間、予算も合わせて決めると運用計画が立てやすくなります。関係者で認識を揃えてから進めると、後の手戻りが減ります。

ポータルに掲載するまでの流れ

掲載候補をいくつか選び、掲載プランや料金、ユーザー層を比較します。申し込みから掲載までの期間や必要な原稿・写真の準備を事前に確認してください。掲載後は反応を見ながら掲載内容や広告の出稿量を調整します。

定期的に成果を測定し、レビューや評価への対応も忘れないようにすると信頼性が高まります。

自社ホームページを立ち上げる流れ

目的とサイト構成を決め、必要なコンテンツと予算を洗い出します。ドメイン取得、サーバー契約、デザイン作成、コンテンツ作成、公開後のSEO対策といった流れで進めます。内部の更新体制や外注の役割分担も早めに決めておくことが重要です。

公開後はアクセス解析を設定し、ユーザーの動きを見ながら改善を繰り返してください。

外部サービスや制作会社の選び方

選定ポイントは実績、対応範囲、費用感、コミュニケーションのしやすさです。見積もりを複数取って比較し、運用後のサポート内容も確認してください。自社で対応できる部分と外注すべき部分を明確にすると無駄を減らせます。

契約前に成果の測定方法や改善の流れを合意しておくとトラブルを防げます。

運用で効果を高める改善のサイクル

運用はPDCAに近いサイクルで回すと効果的です。データを定期的に確認し、改善点を洗い出して修正し、その結果を測るという流れを続けてください。小さな改善を積み重ねることで成果が安定していきます。

ユーザーの声やレビューを反映させることも重要です。改善の優先順位をつけて効率よく取り組んでください。

導入前に確認したい選び方の基準

選ぶ際のチェック項目として、ターゲットの利用傾向、目的の優先度、予算と体制、掲載後の運用負荷、効果測定のしやすさを挙げてください。これらを基に優先順位をつけると、導入後の迷いが減ります。両者を組み合わせて段階的に運用する方法も有効なので、短期と長期のバランスを意識して決めてください。