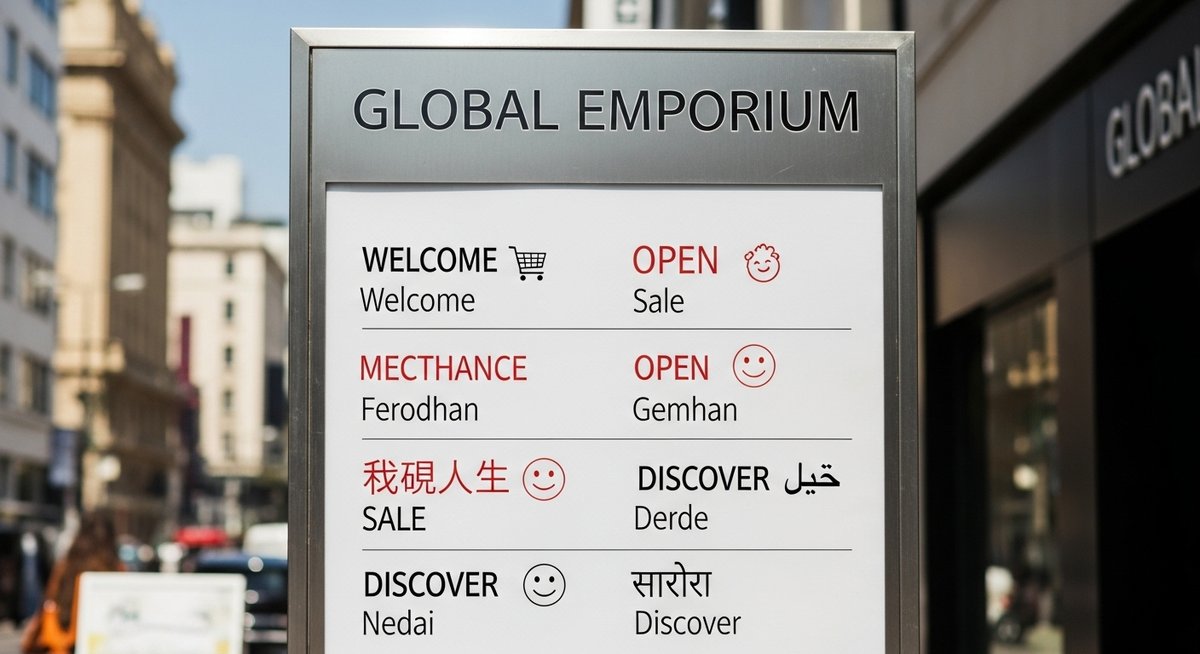

多言語表示の看板は、訪日外国人や多文化の地域住民に情報を正しく伝えるための重要な手段です。限られた表示スペースの中で誰に何を伝えたいかを明確にしておけば、無駄な翻訳やデザインの手戻りを減らせます。まずは優先すべき言語や表示方法を決め、段階的に改善していくことが成功の近道です。

多言語表示の看板で今すぐ始めるべき三つの対策

導入時に効果が出やすい対策を三つに絞って紹介します。スピード感を持って試し、必要に応じて修正する姿勢が大切です。

ターゲット言語を優先して決める

限られたスペースでは、全ての言語を並べるのは現実的ではありません。来訪者データや近隣の観光傾向を見て、優先順位をつけましょう。優先度は「頻度」「理解度」「緊急性」の三つの観点で判断すると決めやすくなります。

頻繁に訪れる国・地域の言語を上位に置き、案内の要となる情報(トイレ、出口、注意事項など)は優先的に翻訳します。短期間のイベントでは、参加者の属性に合わせて臨機応変に言語を入れ替えることも有効です。

表示スペースが許す場合は、主要言語に加えて英語やピクトグラムを併用します。これにより、多様な背景を持つ人に対しても最低限の案内が可能になります。

短い文にして伝わりやすくする

看板は短く明快な表現が最も伝わりやすい媒体です。長文をそのまま翻訳すると読みづらくなり、理解されにくくなります。主語と動詞をはっきりさせ、不要な修飾は省きましょう。

一行で伝える場合は、目的語や場所を先に示すと混乱が少なくなります。箇条書きにできる情報は箇条書きで整理すると視認性が上がります。

さらに、短文にすることで翻訳コストと誤訳リスクも下がります。翻訳時は原文が短いほど意味が揺れにくくなるため、実際の運用で役立ちます。

読みやすい書体と色を優先する

視認性は言語以上に重要です。読みやすい書体を選び、背景とのコントラストを十分に確保しましょう。ゴシック体やサンセリフ系は遠目でも読みやすく、看板に向いています。

色については、文字色と背景色の明度差を大きくすることを心がけます。警告や注意は赤系、案内は青系や緑系など機能ごとに色分けすると、一目で用途が分かります。

文字の太さや行間も見やすさに影響します。太すぎると詰まって見え、細すぎると遠目で判別できません。複数言語を並べる場合は、言語ごとにフォントサイズを揃えて視線移動を減らします。

誤訳を防ぐチェック工程を入れる

誤訳は誤解やトラブルの原因になります。翻訳後は必ずネイティブチェックを行い、意味や語感に違和感がないか確認してください。自動翻訳だけに頼らず、最終チェックは人の目で行うことが重要です。

チェック項目は意味の正確さ、文化的な配慮、固有名詞の表記統一、スペルミスの有無などを含めます。発注時に翻訳者へ簡潔な背景説明を添えると、意図通りの訳語が得られやすくなります。

納品後は現地で実際に表示して問題がないか確認し、必要なら迅速に差し替える手順を用意しておきます。

小さく試して効果を測る

大規模導入前に、小さなエリアや期間限定でテスト表示を行いましょう。テスト結果からどの言語が実際に役立っているか、どの表現が早く理解されるかを把握できます。

テストでは来訪者の反応や問い合わせの変化、滞在時間など定量・定性のデータを取ると判断材料になります。フィードバックを受けて修正を繰り返すことで、無駄なコストを抑えつつ効果を高められます。

低コストで試せる方法としては、ポップアップサインやQRコード連携を使ったデジタル表示などがあります。これらを活用して段階的に改善していきましょう。

掲載する言語の選び方と翻訳の基準

掲載言語の選定と翻訳品質の基準を明確にすることで、一貫した表示が可能になります。優先度をルール化して運用負担を減らしましょう。

訪問者データで優先言語を選ぶ

言語選定はデータに基づいて行うことが最も確実です。来訪者の国籍、滞在時間、施設内行動などのデータを収集して、上位言語から順に採用していきます。

短期イベントや季節変動にも対応できるよう、言語リストは定期的に見直すルールを作ると安心です。顧客アンケートやSNSでの言及も有効な補助データになります。

優先順位を決める際は、観光客だけでなく地域住民やビジネス利用者の割合も考慮します。特定言語の利用が偏っている時間帯がある場合は、その時間帯に合わせた表示切替も検討しましょう。

国名地名の表記ルールを統一する

表記ゆれは混乱のもとです。国名や地名、施設名の英語表記やローマ字書き方をガイドラインで統一しておきます。表記ルールには固有名詞リストと優先するスペルを記載しておくと便利です。

例えば「京都」は英語で Kyoto とするのか、別の表記を使うのかを明確に決めます。スタッフ間での共有用に簡単なマニュアルを作成しておくと、発注ミスや印刷ミスを減らせます。

デジタル版と印刷版で表記がズレないよう、テンプレートや翻訳メモを用意しておくと管理が楽になります。

機械訳と人手訳の使い分け

機械訳はコストと速度面でメリットがありますが、細かなニュアンスや文化的配慮には向きません。注意表示や法的文言、料金表示などは人手でのチェックを必須にしましょう。

案内文の短いフレーズや頻繁に更新する情報は機械訳+人のチェックで対応すると、効率良く運用できます。翻訳メモや用語集を用意しておくと、機械訳の出力も一貫性が増します。

外注先を複数持つ場合は、品質基準とチェックリストを明確にしておくと安心です。

短い語彙に置き換える工夫

長い説明文は言語によって文字数が増えるため、デザイン崩れの原因になります。語彙を短く、平易な言い回しに置き換えることで表示の幅が広がります。

例えば「禁煙エリアにご協力ください」は「禁煙」+アイコンに分割するなど、視覚と文字を組み合わせる工夫が有効です。短い語にすることで翻訳の誤差も小さくなります。

編集時は原稿の文字数を意識し、各言語での長さも確認しながら調整しましょう。

ネイティブの確認を必ず行う

最終チェックは必ず現地ネイティブか該当言語に堪能な人に依頼してください。文化的禁忌や微妙な言い回しの違和感を早期に発見できます。

ネイティブチェックでは、表現が自然か、誤解を招く表現がないか、略語や俗語が不適切に使われていないかを見てもらいます。可能なら複数人の確認を取り、最終版を確定させると安心です。

伝わるデザインの作り方

見た目の工夫により、多言語表記でも情報をスムーズに伝えられます。視線の流れを意識したレイアウトが重要です。

文字サイズと行間の目安を決める

遠くからでも読める文字サイズの基準を設定しておくと、制作時に迷いが少なくなります。見出しと本文でサイズ差をつけ、情報の優先順位を視覚的に示します。

行間は狭すぎると詰まって見えるため、読みやすさを保てる余白を確保します。複数言語を縦に並べる場合は行間をやや広めに取り、各言語の視認性を保ちましょう。

テスト印刷を行って実際の視認距離で確認すると、予定通りの可読性が得られるか判断できます。

色のコントラストを確保する

文字色と背景色のコントラストを強めに設定してください。視認性が落ちると意味が伝わらないため、薄い背景に薄い文字は避けます。

色分けはカテゴリー別に行うと直感的になります。例として、案内は青、注意は赤、サービス情報は緑などのルールを決めると運用が楽になります。

色覚特性を持つ人にも配慮し、カラーだけに頼らないアイコン併用が有効です。

ピクトグラムで情報を補う

言語が異なる相手にも伝わるピクトグラムは強力な手段です。トイレ、出口、喫煙所など汎用性の高いアイコンを用意しておくと便利です。

ピクトグラムはシンプルで視認性の高いものを選び、文字とのバランスを調整します。アイコンの意味が地域で異なる場合は、その文化圏で一般的なデザインを採用してください。

言語ごとの配置と改行を工夫する

言語によって語順や語長が異なるため、単純に並べるだけでは読みづらくなることがあります。重要な情報は左側または上段に配置し、読みやすさを優先してください。

改行位置も言語ごとに最適化すると、意味の分断を防げます。行揃えは中央揃えより左揃えが読みやすい場合が多いので、状況に応じて使い分けましょう。

夜間や屋外の視認性をチェックする

夜間や悪天候での視認性は屋外看板の場合に特に重要です。反射材やバックライトを検討し、昼夜問わず情報が届くようにします。

照明が当たる角度や光の色によって見え方が変わるため、現地での確認を必ず行ってください。定期的な清掃や劣化チェックも視認性維持に役立ちます。

設置場所別の看板タイプと配置の工夫

設置場所によって最適な看板タイプや配置が変わります。利用者の動線と視線を考えて設置場所を決めましょう。

店舗前で注目を集める角度と高さ

店舗前は歩行者の目線を意識して看板の角度と高さを設定します。通行方向に向けた斜め配置や、目線よりやや上に設置することで視認性が高まります。

店舗前では短く目を引く文言と目立つ色を組み合わせると注目度が上がります。歩道の幅や周囲の障害物も考慮して、安全かつ目立つ位置を選びましょう。

駅や空港での優先表示の方法

駅や空港は多言語対応の優先度が高い場所です。主要な乗客層に合わせた言語を上位に表示し、動線に沿った案内表示を行います。

大きな施設では複数箇所に同一の情報を分散配置し、どこから来ても案内が目に入るようにします。デジタルサイネージを併用すると時刻表やアナウンス連携が可能で便利です。

建物内で見つけやすい導線作り

屋内では視線の流れを意識した導線作りが重要です。曲がり角や分岐点には複数表示を設け、迷う余地を減らします。階段やエレベーター前にも誘導サインを忘れずに設置します。

利用者の歩行速度に合わせて文字サイズと情報量を調整すると、読み飛ばしを減らせます。階段近くでは簡潔な案内を、待合スペースでは詳細情報を見せるなど使い分けも有効です。

狭いスペースでの省スペース案

狭い場所では多言語を並べるのが難しいため、アイコンや色、短いフレーズで内容を集約します。タブ切替式のデジタルサイネージや、QRコードで詳細を表示する方式もスペースを節約できます。

折りたたみ式のポールサインや縦長のバナースタンドを使うと通路幅を圧迫せず目立たせられます。設置許可や通行妨害にならないか事前確認は必ず行ってください。

イベントでの仮設看板の運用法

イベントでは短期間で多言語対応する必要があります。軽量で組み立てが簡単な仮設看板を用意し、事前に使う言語とテンプレートを決めておくと効率的です。

天候対策や盗難対策も考慮し、仮設でも視認性と安全性を確保します。スタッフ向けの簡易マニュアルを用意しておくと現場対応がスムーズになります。

運用とコストを抑える管理方法

運用コストを抑えつつ品質を保つ方法を紹介します。初期投資だけでなくランニングコストも見積もることが大切です。

印刷型とデジタル型の費用比較

印刷型は初期費用が低く管理が簡単ですが、情報更新が頻繁だとコストがかさみます。一方、デジタル型は導入費が高いものの、更新が容易で多言語切替が可能です。

どちらが最適かは更新頻度、表示スペース、受け手のニーズで判断します。混在運用により初期費用を抑えつつ必要箇所はデジタル化する選択肢もあります。

初期費用を抑える発注のコツ

テンプレートを作っておくと毎回デザイン費が減ります。翻訳はまとめて発注することで単価交渉がしやすくなります。

地元の印刷業者や翻訳者と関係を築くと、短納期や小ロット対応がしやすくなります。見積もりを複数取って比較する習慣も無駄な支出を防ぎます。

更新頻度を決めて負担を減らす

表示内容ごとに更新頻度をあらかじめ決めると、無駄な更新を避けられます。例えば安全表示は頻繁にチェックし、観光情報は季節ごとに見直すといったルールを作ります。

更新手順と担当者を明確にしておくことで、情報が古くなるリスクを減らせます。デジタル化で更新を一元管理する方法も検討してください。

定期点検で劣化を早めに見つける

看板の色あせや破損は視認性低下の原因になります。定期点検のスケジュールを作り、写真で記録して劣化状況を管理しましょう。

点検時には表示内容の適合性や、照明・取付金具の状態も確認します。早めに交換や補修を行えば、長期的なコストを抑えられます。

外注と内製のバランスの取り方

大量の多言語対応や専門的な翻訳は外注が効率的です。一方で日常的な小さな修正やテンプレート更新は内製にするとコストとスピードの両立が可能になります。

外注先とは品質基準と納期を明確にし、コミュニケーションルールを定めておくとトラブルを避けられます。

業種ごとの導入例と有効な工夫

業種ごとに求められる表示の重点が異なります。業種別のポイントを押さえて、利用者の安心感を高めましょう。

観光案内所での運用例

観光案内所では多言語での基本情報提供が最優先です。多言語パンフレットやタッチパネル式案内を用意し、人気スポットや交通情報を優先的に表示します。

地図やピクトグラム、QRコードで詳細情報へ誘導する手法が有効です。来訪者が求める情報をすぐに見つけられる配置を心がけます。

ホテルでの案内導線の整え方

ホテル内ではチェックイン時に重要情報を多言語で提示し、客室や共用部には簡潔な案内を配置します。非常時の避難経路や連絡先はわかりやすく複数言語で表示してください。

フロント周りは常に人がいるため、紙媒体やデジタルサイネージと併用すると情報の信頼性が高まります。

飲食店での注文案内の工夫

飲食店ではメニュー表や注文方法を分かりやすく示すことが重要です。写真を多用し、価格やアレルギー情報は目立つ場所に配置します。

セルフ注文やQR注文の場合は、操作手順を短いフレーズと図で示し、必要に応じてスタッフ対応の案内も併記します。

医療機関での配慮点

医療機関では誤解が命に関わることもあるため、正確な翻訳とネイティブによる確認を必須にしてください。問診票や緊急時の案内は分かりやすく大きな文字で表示します。

また、文化的背景に配慮した表現やプライバシーを尊重する表示設計が求められます。

商業施設での統一表示の取り組み

商業施設ではテナント数が多いため、共通の表示ルールを作ると利用者が迷いにくくなります。統一フォント、色使い、アイコンセットを用意しておくと館内の一貫性が保てます。

館内地図や案内板は複数箇所で同一情報を確認できるように配置し、更新が発生した際の手順を取り決めておきます。

導入前に確認する三つのポイント

導入前にチェックすることで、手戻りや追加コストを減らせます。確実に押さえておきましょう。