展示を始める前に押さえておきたいポイントをまとめました。来場者の目を惹き、滞在時間を伸ばすためには、展示の狙いや会場の特性を考えた準備が大切です。限られた空間で作品を活かす配置や照明、告知や販売の仕組みまで、段取り良く整えることで当日の不安も減らせます。これからの見出しに沿って、実際の準備と運営に役立つ情報をわかりやすく紹介します。

ギャラリーでの展示方法で来場者を惹きつけるコツ

展示の目的を明確にする

展示を開く目的をはっきりさせると、準備の迷いが減ります。来場者に何を感じてほしいのか、作品を通して伝えたいメッセージや狙いを言葉にしておきましょう。販売重視なのか、認知を広げるのか、関係者とのネットワーク作りかで優先する項目が変わります。

目的に合わせて会場選びや告知の方法、展示の見せ方も変わります。例えば販売が主目的なら価格表示や決済手段の準備、認知拡大が目的なら来場者が写真を撮りたくなるような演出やSNSで拡散されやすい導線づくりが重要です。

目的は関係者にも共有してください。当日の対応や手伝いを頼む際に判断基準になるので、搬入や設営の段取りもスムーズになります。

来場者に伝えたいテーマを決める

展示全体のテーマを決めると、作品選定やキャプション、会場装飾の方向性が定まります。テーマは短めのフレーズで示すと来場者に伝わりやすく、案内状やDMにも使いやすいです。

テーマに沿って作品を並べると、見た人が流れを追いやすくなります。各作品の関連性が見えるように配置や説明文を工夫すると、観賞体験が深まります。必要があれば色や質感で統一感を出すのも効果的です。

来場者の目線で「何を感じてもらいたいか」を基に説明文や展示順を決めると、理解が促され、記憶に残りやすくなります。

会場の特徴に合わせて作品を選ぶ

会場の広さや天井高、床材、自然光の入り方を確認して、それに合う作品を選びましょう。大きな空間ならスケールのある作品が映えますし、小さなスペースでは細部の魅力が伝わる作品が向きます。

壁面の色や質感も考慮します。白い壁なら色鮮やかな作品が目立ちますが、濃い色の壁なら反射や見え方に注意が必要です。床や什器との相性もチェックしてください。

事前に会場写真を撮り、搬入前に配置イメージを作ると当日が楽になります。展示可能な重量や照明の可動範囲も確認しておきましょう。

初見で印象を作る小さな演出

来場者が最初に目にするエントランス付近は印象が決まる場所です。小さな看板や導線を示すサイン、目を引く一点を置くだけでも興味を引けます。入口の簡潔な説明は滞在のハードルを下げます。

音や香りなどの要素を控えめに取り入れると記憶に残りやすくなります。ただし過度な演出は作品の邪魔になるのでバランスが重要です。案内や導線を明瞭にすることで、来場者が自然に作品へ向かえます。

準備の優先順位を決める

やることが多いと優先順位が曖昧になりがちです。展示準備は「必須」「重要」「余裕があれば」に分類しておくと効率的です。搬入・設営、保険や契約関係、照明などは優先度高めにします。

告知や印刷物の制作は余裕を持って進め、間に合わない場合はデジタル中心に切り替える選択肢も考えておきます。最終チェックは必ず会場で行い、想定外のトラブルに備えた予備の時間と資材を確保しておくと安心です。

展示の形態と会場選びのポイント

個展とグループ展の違いを理解する

個展は作家の世界観を深く伝えられる機会です。全体の統一感を出し、作品の文脈を丁寧に示せる反面、来場者を集める集客や運営を一人で担う必要があります。

グループ展は参加者同士で集客を共有でき、異なる作風が並ぶことで来場者の興味を引きやすいという利点があります。一方でスペースや展示方法の調整が必要になり、統一感を作るには事前打ち合わせが大切です。

目的や手間のかけられる範囲を考え、自分に合った形態を選んでください。

レンタルギャラリーの選び方

レンタルギャラリーを選ぶ際は立地、来場者層、賃料、使用可能時間をまず確認します。駅からのアクセスや周辺に他の文化施設があるかで来場数が変わることがあります。

ギャラリーごとの設備差にも注意します。照明の可動域、壁面の素材、搬入経路の広さ、什器の貸出有無などを見て、自分の展示に合うか判断します。口コミや過去の展示事例を参考にして雰囲気もチェックすると良いです。

会場設備と使用条件の確認項目

会場で確認すべき基本は次の項目です。

- 照明の種類と調整可否

- 壁の寸法と耐荷重

- 電源位置と使用制限

- 搬入出の時間と経路

- 什器や備品の貸出有無

これらを事前に確認しておけば、当日の設営で慌てずに済みます。写真や図面をもらえると配置計画が立てやすくなります。

費用の目安と支払い方法

ギャラリー使用料は立地や設備により幅があります。都心部の人気スペースは高めですが、郊外や個人経営の小規模ギャラリーは抑えられることが多いです。搬入日や撤去日も料金に含まれるか確認しましょう。

支払い方法は現金、振込、カードなどさまざまです。キャンセルポリシーや追加料金の発生条件も事前に確認し、予算に余裕を持たせておくことをおすすめします。

会場担当者との打ち合わせで伝えること

担当者には展示コンセプト、搬入の予定時間、必要な設備、照明や音の使用可否を伝えます。来場者向けのイベントやオープニングの有無も共有しておくと協力が得やすくなります。

疑問点や特別な要望は早めに伝えておくと調整がしやすく、当日のトラブルを減らせます。連絡先と緊急時の対応方法も確認しておきましょう。

契約書で確認すべき点

契約書は使用期間、料金、キャンセル規定、損害賠償の範囲、保険の有無を中心に確認します。什器や備品の破損に関する責任分担も明確にしておくと安心です。

契約書の条項で不明瞭な点があれば書面で確認し、必要なら修正を求めましょう。口約束だけで済ませないことが大切です。

出展前にそろえるものと準備の流れ

作品の額装と保護処置

作品の額装は見栄えだけでなく保護の意味もあります。ガラスやアクリルの選択、裏打ちやマットの有無などを考えて適切に仕立てます。輸送時の振動や湿気に備え、耐久性のある包装も必要です。

平面作品だけでなく立体や布物は専用のケースや吊り具を用意しましょう。搬入前に額の傷や汚れをチェックし、予備のパーツや工具を持っておくと安心です。

キャプションとプロフィールの準備

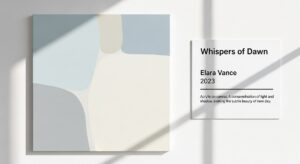

作品説明は短くて読みやすい文章を心掛けます。タイトル、素材、制作年の基本情報に加え、来場者の興味を引く導入文を1〜2行添えると効果的です。

プロフィールは活動歴や連絡先を簡潔にまとめたものを用意します。大きめのプロフィールボードと小さなカード版の両方を用意すると、会場掲示と持ち帰り用に使い分けできます。

DMや告知用素材の作り方

DMやSNS用の画像は展示の雰囲気が伝わるものを選びます。明るさやトリミングを整え、共通のフォントと色で統一感を出すと認識されやすくなります。

キャプションには展示タイトル、会期、会場、開廊時間、オープニング情報を必ず入れます。配布スケジュールを逆算して余裕を持って制作しましょう。

値付けと販売ルールの決定

販売価格は材料費と制作時間、相場感を踏まえて設定します。ギャラリー手数料や消費税、梱包送料の扱いもあらかじめ決めて表示方法を統一します。

販売ルールは支払い方法、取り置きの可否、返品対応を明示しておきます。会場での質問に備えて価格根拠や在庫状況を把握しておいてください。

搬入用の梱包材と資材の用意

作品を安全に運ぶための梱包材は多めに用意します。段ボール、緩衝材、ガムテープ、ハンドラップ、ラベル、工具類などが必要です。搬入時の保護用手袋や床養生シートもあると便利です。

壊れやすい作品は別枠で明示し、搬入手順書を作っておくと運搬トラブルを減らせます。

チェックリスト作成で漏れを防ぐ

準備事項をチェックリスト化して担当者と共有すると、抜け漏れが少なくなります。搬入日、設営、告知、会期中の対応、搬出までを項目別に整理してください。

チェックリストは印刷して現場で使えるようにし、完了印をつける運用にすると進行管理がしやすくなります。

空間を活かす配置と什器の選び方

視線と導線を意識した配置

来場者が自然に作品を見て回れる導線を作ることが重要です。入口からの視線で目に入る作品を決め、そこから順に巡れる流れを設計します。

小さな空間では中央をゆったり空け、反復して見られる動線を意識します。案内表示や足元のスペースも確保して、混雑時に滞留しないよう配慮してください。

作品の高さと見やすい間隔の目安

作品の中心を目の高さに合わせると見やすくなります。目安としては中心が床から約150cm前後ですが、作品のサイズや来場者層を考えて微調整してください。

間隔は作品の規模により変えますが、視線が重ならないよう余白を取ることが大切です。小品を密集させる場合も、各作品に呼吸スペースを残すと見やすさが向上します。

吊り下げと床置きの使い分け

吊り下げは壁面を有効に使える一方、床置きは立体物や大型作品に適しています。吊り具やフックの耐荷重を確認し、安全第一で設営してください。

床置き作品は通行の妨げにならない位置に配置し、角に保護材を付けるなど安全対策を行います。来場者が触れやすい作品は説明や注意書きを明示すると安心です。

什器の素材と色の選び方

什器は作品を引き立てるシンプルなものを選びます。木製は温かみが出て写真作品や工芸に合いやすく、金属製はシャープな印象でモダンな作品に合います。色は中立的なグレーや黒、白が使いやすいです。

什器の高さや幅も作品のサイズに合わせて選び、重心が高くならないよう安定性を重視してください。

展示スタイル別の配置例

- 壁面中心:絵画や写真に向く。視線の流れを意識して並べる。

- アイランド展示:立体作品を360度から見せる際に有効。

- シリーズ展示:時間軸やテーマ別に順に配置してストーリー性を持たせる。

どのスタイルでも来場者が迷わない導線と説明の配置を意識してください。

小物で統一感を出す方法

タイトルプレート、フレーム、什器の色を統一すると展示全体の印象がまとまります。LEDや布、植物などの小物を控えめに使い、作品の世界観を補強する程度に留めると品良く見えます。

色味は多くても2〜3色に絞ると統一感が出ます。小物は作品の邪魔をしないサイズと配置を心がけてください。

照明と表示で作品の印象を高める

スポットと拡散光の使い分け

スポットライトは作品に強さと立体感を与え、注目を集めたい一点に向けて効果的です。拡散光は空間全体を柔らかく照らし、色味の再現性を保ちます。両者を組み合わせて、作品に応じた照明プランを作ると見栄えが良くなります。

照明の角度で影の出方が変わるので、実際に当てながら調整してください。反射やグレアが出やすい素材は角度を工夫して対処します。

色温度が作品に与える効果

色温度は暖色系(2700K〜3500K)と昼白色系(4000K〜5000K)などがあり、作品の雰囲気に影響します。暖色は温かみを感じさせ、肌色や木材を柔らかく見せます。昼白色は色再現が高く、写真や細部を正確に見せたい場合に向きます。

作品の素材や意図に合わせて色温度を選び、混在させる場合は視覚の違和感が出ないよう注意してください。

キャプションは短く読みやすく

キャプションはタイトル、素材、制作年を基本に、来場者がすぐ読める短文を添えると良いです。長文は来場者の流れを止めるので、要点のみを簡潔に書きます。

文字の大きさやフォントも読みやすさを優先し、背景色と十分なコントラストを確保してください。必要なら英語版を用意すると海外の来場者にも親切です。

プロフィールボードの設置場所

プロフィールボードは入口か出口のどちらか見やすい位置に置きます。入口に置けば事前に作家情報を把握してもらえ、出口に置けば感想を持ったまま連絡先を確認してもらいやすくなります。

複数の人が同時に見られるようサイズを考え、読みやすい段落構成で表示してください。

価格表示と販売表記の基本

価格表示は明瞭にして、手数料や税の扱いを一緒に示すとトラブルを防げます。表記は見やすい場所に置き、現金以外の決済方法が使える場合はその旨も明記します。

在庫や一点物の表記もわかりやすくして、購入希望者がスムーズに判断できるようにしましょう。

QRコードで詳細情報を補う

展示パネルやキャプションにQRコードを添えると、スペースを取らずに作品解説や購入ページ、作家のSNSへ誘導できます。スマホで読みやすい位置とサイズを確認して配置してください。

QR先のページはモバイル表示を整え、読み込むとすぐに必要情報にアクセスできるようにしておきます。

搬入から販売までの運営とトラブル対応

搬入当日のスケジュール例

搬入日は時間を細かく区切っておくと安全です。到着→養生→壁面計測→仮置き→本固定→照明調整→最終チェックの順で進めると効率的です。余裕を持ったスケジュールを組み、予備時間を設けておくことが大切です。

運搬業者を使う場合は搬入時間の確認と実地での指示出しを事前に決めておきます。

設営手順と役割分担の決め方

設営は役割を決めて進めると速く安全です。搬入担当、壁面取り付け担当、照明担当、記録・写真担当などを振り分け、各自の責任範囲を明確にしてください。

事前に簡単な設営図を渡しておくと、当日の混乱を防げます。工具や消耗品の担当も決めておきましょう。

売上管理と精算の方法

売上は販売台帳を作成して記録すると後で確認しやすくなります。現金管理は金庫やキャッシュボックスを用意し、出入りを記録してください。クレジット決済は端末の動作確認と受領書の発行方法を整えておきます。

ギャラリーと委託販売の場合は手数料率、精算日、振込先を契約書で確認しておきます。

梱包と搬出での注意点

搬出時も搬入同様に養生を徹底してください。梱包材を再利用できるように整え、破損や紛失がないか最終確認を行います。搬出ルートに障害物がないか事前に確認しておきます。

搬出時間はギャラリーの閉館時間に合わせ、余裕を持って作業を行ってください。

保険とセキュリティの準備

展示中の破損や盗難に備えて保険の加入を検討します。ギャラリー側の保険と自分で用意する保険の範囲を確認し、必要であれば補償を追加します。

夜間の盗難対策や在廊時の監視方法も事前に考え、貴重品の管理方法を明確にしてください。

来場者からの問い合わせ対応

来場者からの質問には落ち着いて対応します。価格や配送、作品の扱い方などよくある質問には簡潔な回答を用意しておくと対応が速くなります。名刺や連絡先カードを常備しておくと問い合わせ後のフォローがしやすくなります。

難しい質問には後日回答すると伝え、正確な情報を用意してから返信する配慮を忘れないでください。

展示を成功に導く短いまとめ

展示を成功させるには最初に目的とテーマを定め、会場の特性に合わせた準備を行うことが大切です。照明や什器、キャプションの見せ方を工夫し、搬入から搬出までの段取りと役割分担を明確にしてください。来場者が作品と出会いやすい導線と情報提示を整えることで滞在時間が伸び、販売や交流の機会も増えます。準備をリスト化し、余裕を持って進めることを心がけてください。