展示をより魅力的に見せるためのキャプションづくりは、ちょっとした工夫で大きく印象が変わります。読みやすさや質感、色使いを整えるだけで作品の魅力が伝わりやすくなり、来場者の集中を促せます。ここでは実際の展示準備で役立つポイントを、わかりやすくまとめていきます。

展示で使うキャプションをおしゃれに見せる最短のポイント

キャプションをおしゃれに見せるには、見た目の調和を最優先に考えることが近道です。余白やフォント、色、素材の選び方を統一すると全体の印象が整います。説明文は短めにして読む負担を減らすと、来場者が作品に集中しやすくなります。

余白で落ち着いた印象をつくる

余白はキャプションの呼吸スペースです。文字を詰め込みすぎず、上下左右に十分なスペースを取るだけで落ち着いた印象になります。周囲が混み合う展示では、キャプション自体に余白を持たせることで視認性が上がり、遠くからでも読みやすくなります。

余白を調整する際は、文字とボーダーの距離を均等にし、見出しと本文の間にも適度な間隔を取ります。スマホで撮影された写真がSNSで使われることも想定し、余白がしっかりあるレイアウトにしておくと視覚情報が整理されて映えます。

簡単にできる方法として、上部と左右に同じマージンを設定し、下部は作品情報や価格などの配置を考慮して少し余裕を持たせるとバランスが取りやすくなります。

フォントは二種類までに絞る

フォントの種類を多くすると散漫な印象になります。見出し用と本文用の2種類に絞ると統一感が出て、読みやすさも保てます。見出しは太めで存在感のあるフォント、本文は可読性の高いサンセリフや読み慣れた明朝系を選ぶと安定します。

フォントの組み合わせを決めるときは、サイズ差とウェイト差を活用して視線の誘導を意識してください。大きさや太さで情報の優先順位を示すと、来場者がパッと目を向けやすくなります。

また、展示会場の照明や遠さも考慮して、細すぎるフォントは避けると良いでしょう。印刷すると細部が潰れる場合があるため、実際の出力サンプルを確認して調整してください。

色は作品を引き立てる範囲で選ぶ

色は作品の印象を左右します。キャプションの背景色や文字色は、作品と競合しないように控えめに選び、作品の色を引き立てる役割を担わせてください。基本はベーシックな白・黒・グレーのどれかを基調にし、アクセントカラーは1色程度に抑えると統一感が出ます。

色のコントラストも重要です。文字色と背景色のコントラストが弱いと読みづらくなるため、視認性を優先してください。写真や映像作品のそばに配置する場合は、作品の有彩色とぶつからないトーンにすることをおすすめします。

アクセントに色を使う場合、見出しや重要情報の強調に限定すると効果的です。派手な色を多用せず、さりげない違いで高級感を演出しましょう。

説明は短く読みやすくまとめる

説明文は長くなりすぎないことが大切です。来場者は短時間で多くの作品に触れるため、要点だけを明確に書いて一読で理解できることを意識してください。最初の一文で作品の性質やテーマを伝えると流れが良くなります。

段落を分けて、意味ごとに1〜2行程度の塊にすると視線が止まりやすくなります。箇条書きで素材や技法を示すと、情報の取り込みが速くなります。難しい専門用語は避け、どうしても必要な場合は短い補足を入れてください。

展示の目的に応じて、簡潔なコンテクストと制作背景、重要なキーワードを盛り込みます。読む人が次の作品に進みやすくなる長さを心がけてください。

素材で質感を高める

紙やボードの質感はキャプションの印象を左右します。マット紙は落ち着いた印象を与え、光沢紙は色鮮やかさを出すのに適しています。木製のパネルや布張りのボードを組み合わせると、展示のテーマに合わせた温かみや高級感を出せます。

素材選びでは耐久性と持ち運びのしやすさも考慮しましょう。長期展示や屋外展示では耐水性のある素材を選び、短期の展示なら柔らかい手触りの紙で見た目にこだわると良いでしょう。

最後に、同じシリーズのキャプションは素材を統一して、全体の統一感を保つと展示全体が上品にまとまります。

キャプションに書くべき基本情報と表記ルール

キャプションに何を載せるかは来場者の理解を左右します。名前や制作年、素材などの基本情報は統一した表記ルールで示すことで信頼感が生まれます。読みやすさを優先して必要最低限の情報を明確にしましょう。

キャプションの役割と見せ方

キャプションの主な役割は作品を案内し、背景や技法の手がかりを与えることです。作品の前提情報を短く示し、興味を引く一文で観覧の導線を作ると効果的です。展示のテーマや順路に合わせて情報の優先順位を決めてください。

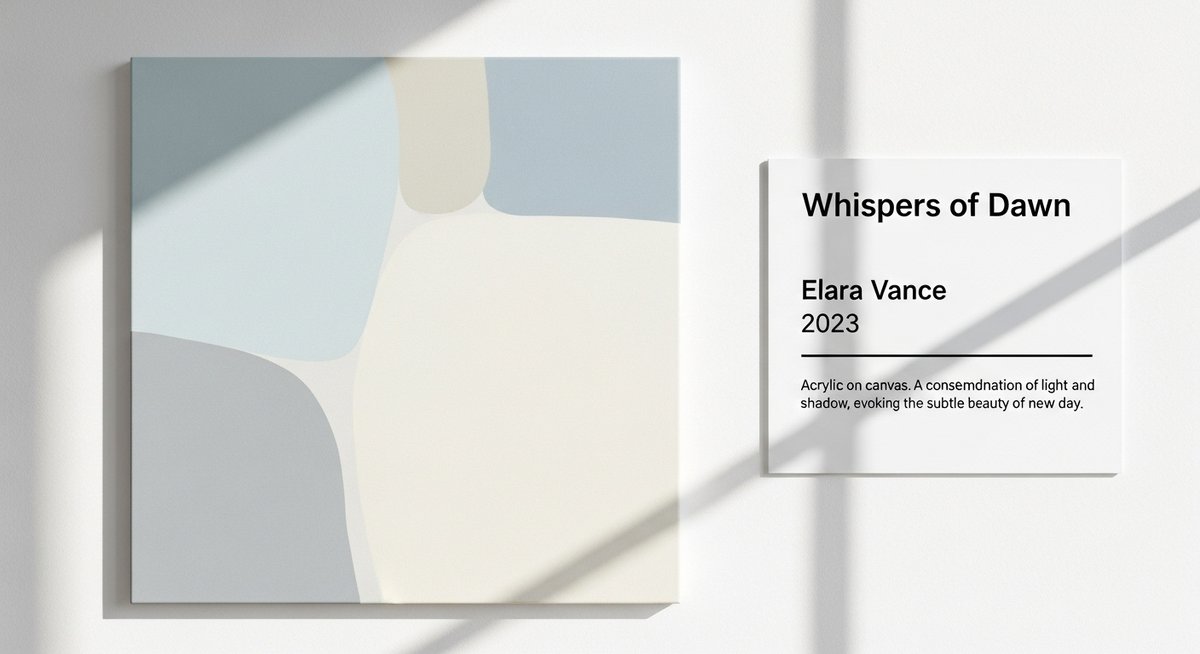

見せ方としては、見出し(作品名)→作者名→制作年→素材・技法→短い説明の順に並べると来場者が自然に読み進められます。重要な情報は太字や色で強調すると探しやすくなりますが、多用は避けてください。

展示全体で統一したフォーマットを決めておくと、設営や更新が楽になります。テンプレートを用意しておくとミスも減らせます。

名前や制作年などの必須項目

キャプションに必ず入れる項目は次の通りです。

- 作品名

- 作者名

- 制作年

- 素材・技法

これらは来場者が作品を理解するための基本情報です。順番や表記方法は会場のガイドラインに合わせますが、最低限これらを明示してください。

作者の肩書きや所属、共同制作の場合の表記方法も最初に決めて統一しておくと混乱が少なくなります。制作年が不明な場合は「制作年不詳」と明記するか、推定年を示す方法を検討してください。

説明文の長さの目安

説明文はおよそ40〜120文字程度を目安にすると読みやすく収まります。短すぎると情報不足、長すぎると読み疲れにつながるため、中間の長さでまとめるのが良いでしょう。展示の性質によっては長めの解説を別途冊子やQRコードで補う方法も有効です。

文章は一行ずつ短めに区切り、重要語を先に置くようにすると目線が滑らかになります。必要に応じて箇条書きで素材やサイズを並べると情報が瞬時に伝わります。

英語表記や多言語対応のコツ

多言語対応が必要な場合は、主言語と英語を並列に配置するのが一般的です。両言語を同じボリュームで並べると見た目のバランスが取りやすくなります。スペースが限られる場合は、主要情報(作品名・作者名・年)だけを多言語で示す方法が実用的です。

翻訳は短く簡潔にまとめ、ニュアンスが重要な箇所は翻訳者に確認してもらってください。QRコードで詳細な解説ページに誘導すると、表示スペースを節約できます。

価格や販売情報の扱い方

販売を伴う展示では、価格表示は来場者にとって重要な情報です。ただし、価格は展示の趣旨や作家の意向で非表示にする場合もあります。表示する場合は明確な表記を心がけ、通貨記号や税の扱いも併記してください。

販売方法や問い合わせ先は短くまとめ、連絡先はQRコードや小さな連絡先欄で補うと見た目がすっきりします。販売情報を目立たせすぎると展示本来の雰囲気を損なうため、控えめに配置する配慮が必要です。

デザインで差がつく配色と文字の選び方

デザイン面は細部の調整が効きます。フォントペアリングや文字サイズ、行間、レイアウトで視線を誘導し、色のバランスで作品を引き立てます。小さな装飾やアイコンの使い方でプロらしい仕上がりになります。

フォントの組み合わせ例

使いやすい組み合わせは次の通りです。

- サンセリフ(見出し)+サンセリフ(本文、軽め)でモダンに

- サンセリフ(見出し)+明朝(本文)でクラシックな落ち着き

- 太めの見出し+細めの本文でメリハリを作る

重要なのは相性と可読性です。見出しは視線を引く太さ、本文は長時間読んでも疲れにくい書体を選んでください。無料フォントを使う場合はライセンスも確認しましょう。

文字サイズと行間の目安

文字サイズは遠さを想定して決めます。一般的には見出しが18〜24pt、本文が12〜16pt程度が目安です。行間は文字サイズの120〜150%に設定すると読みやすくなります。視認性が重要な展示では本文をやや大きめにするのが安心です。

小さすぎる文字は老眼の来場者に不親切になるため配慮が必要です。出力前に実際の距離で読みやすさをチェックしてください。

レイアウトで視線を誘導する

レイアウトは情報の優先順位を明確にします。左上に作品名を置き、右下に補足情報を置くなど、読みやすい流れを意識してください。視線を止めたい情報はスペースや太字で強調し、重要度の低い情報は小さめに配置します。

余白と整列を意識することで、視線が迷わず自然に情報を辿れるようになります。写真作品の近くでは右寄せや左寄せの工夫で作品との関係性を示すこともできます。

色のバランスとコントラスト

テキストの色と背景のコントラストは視認性に直結します。高コントラストを基本にしつつ、アクセントカラーを1〜2色程度に抑えるとまとまりが良くなります。暖色系は親しみを与え、寒色系は静かな印象を作ります。

全体のカラーパレットは3色以内にまとめると見やすくなります。特に展示会場の壁色や照明と合わせて調整することで、会場全体の調和が取れます。

小さな図やアイコンの使い方

アイコンは情報の把握を早めるために有効です。素材、サイズ、連絡先などを小さなアイコンで示すと視認性が上がります。デザインはシンプルな線画タイプを選び、サイズは本文の高さと揃えるとバランスが取れます。

ただしアイコンを多用すると雑多な印象になるため、必要最低限に絞って使用してください。説明を補う役割に徹すると効果的です。

作成から印刷貼り付けまでの流れ

制作から設置までの工程を整理しておくと、スムーズに準備が進みます。テンプレート作成、印刷設定、貼り付け方法までを計画的に行うことが成功の鍵です。

サイズの目安と縦横の選び方

キャプションのサイズは展示距離と作品サイズに合わせて決めます。一般的な目安は名札サイズ(A6程度)から小パネル(A4程度)までです。遠くから見る立体作品や大作にはやや大きめのキャプションを用意してください。

縦向きは作品名を強調したい場合、横向きは説明文を読みやすくしたい場合に向いています。会場の通路幅や視線の流れを考慮して最終的な向きを決定してください。

WordやCanvaでテンプレを作る手順

テンプレートはWordやCanvaで簡単に作成できます。まずレイアウト(余白、見出し位置、行間)を決め、フォントと色を統一して配置パターンを作成します。複数サイズが必要な場合は、同じデザインで比率を変えたバリエーションを保存しておくと便利です。

Canvaはドラッグ&ドロップで視覚的に調整でき、印刷用の書き出しも簡単です。Wordはオフラインでの編集やデータ管理に優れています。テンプレートはPDFで書き出して印刷業者と共有するのが確実です。

印刷時の色と解像度の注意点

印刷は色味と解像度が重要です。RGBデータは印刷で色ずれが起きやすいため、CMYKに変換してプレビューを確認してください。解像度は写真や細い線を含む場合300dpiを目安にしてください。

印刷業者ごとに色味の特性があるため、小さなテストプリントで色と発色を確認することをおすすめします。用紙の種類で見え方が変わるため、最終的な使用紙での確認が必須です。

パネルやボードへの丁寧な貼り方

貼り付けは仕上がりを左右します。位置を決めたら一度仮止めして水平と中心を確認してください。大きなパネルはT字定規や水平器を使うと正確に貼れます。

粘着剤は用途に合わせて選びます。両面テープは手軽ですが長期展示には向きません。マットな接着剤やピン留めが適しています。貼る面にゴミがつかないように清掃してから作業を行ってください。

手書きで仕上げるときの準備と注意

手書きでキャプションを作る場合は、下書きをしっかり行い、使用するペンやインクの太さを統一してください。テンプレートをトレーシングして文字位置を揃えると見栄えが良くなります。

屋内照明や用紙の吸い込み具合で色味が変わるため、試し書きをしてから本番に臨んでください。長時間の展示では消えにくい顔料インクやラミネートで保護すると安心です。

展示キャプションでおしゃれに見せるためのチェック

準備が整ったら最終確認リストで整合性を見直してください。フォントや色、余白、情報の統一が取れているかをチェックして、展示全体の印象を揃えてください。来場者の立場に立って、読みやすさと見た目のバランスを確認することが大切です。