電子ペーパーは省エネで視認性に優れる表示技術として注目されています。紙のような見た目と長時間の表示保持が特徴で、用途に応じて適した方式を選べば店舗表示から物流ラベル、屋外サインまで幅広く役立ちます。本稿では仕組みや種類、導入時のメリットと注意点、利用シーン別の選び方をわかりやすくまとめます。

電子ペーパーとはどのような技術で何が変わるのか

電子ペーパーは画面に表示を保持するために常時電力を必要としない点が大きな特徴です。表示が紙に近い見た目で、長時間表示を維持できるため、電池交換や給電回数を減らせます。これにより店舗の価格表示や案内サイン、屋外の情報掲示などで運用コストを下げられます。

また、視認性が高く反射光で見えるため屋外でも読みやすいことが多いです。薄型で軽量なため既存の設備に取り付けやすく、デザインの自由度も高まります。一方でカラー表現や動画表示のような高速な更新には限界があるため、用途に合わせた方式選びが重要です。単純な文字や静止画を繰り返し表示する用途では特に効果を発揮します。

導入に際しては初期投資や更新頻度、表示の耐候性といった点を検討してください。電力削減や視認性向上のメリットが大きい分、運用仕様を明確にして適切な製品を選ぶと良いでしょう。

電源を切っても表示が残る理由

多くの電子ペーパーは表示を維持するために電力を常時流す必要がありません。表示を変えるときだけ電気を使い、表示完了後は電力を断っても画面がそのまま残る仕組みになっています。これにより待機電力がほとんど発生しません。

この特性は、表示の記憶に物理的な粒子や層が利用されている方式に由来します。一度粒子の位置が変わると外部からの電力がなくても静電的な状態で留まるため、表示が消えないのです。店舗の価格表示や案内板のように表示が頻繁に変わらない用途に向いています。

ただし、経年変化や温度環境により表示の保持力が落ちる場合もあります。長期間の野外使用や極端な温度下では仕様を確認し、必要なら保護や定期的な更新計画を立てることが重要です。

消費電力が非常に少ない点

電子ペーパーの大きな利点は消費電力の低さです。通常、表示を更新する短時間だけ電力を使用し、その間はほぼ電力を消費しません。そのためバッテリー駆動で長期間動作させやすく、配線が難しい場所や屋外での利用に向いています。

この性質によりランニングコストを抑えられるだけでなく、停電時でも既存の表示を維持できる利点があります。電池交換の手間を減らせるため、人手が限られる現場や多数の表示を管理する場合に特に効果的です。

ただし、表示更新の回数が多い使い方では消費電力が増える点に注意してください。更新頻度と電池寿命の関係を見積もり、必要なら商用電源や大型バッテリーの採用を検討すると良いでしょう。

紙に近い視認性で目にやさしい

電子ペーパーは反射型ディスプレイが主流で、光を反射して表示するため紙に近い見え方になります。これにより長時間の読書や案内表示でも目の疲れが少なく、屋外や明るい場所でも読みやすい特徴があります。

また、角度による視認性の低下が少なく、複数の人が同時に見ても見やすい点も利点です。眩しさを抑えた表示は店舗やオフィス、公共施設などで快適な利用につながります。

ただしバックライトのないタイプは暗所で見にくいため、夜間や暗い室内で使う場合は補助的な照明や前照灯付きモデルを検討してください。使用環境に合わせたタイプ選びが重要になります。

店舗や業務で特に役立つ用途

電子ペーパーは価格表示や案内板、在庫表示など店舗業務で特に力を発揮します。価格変更やプロモーション情報の更新をリモートで行える機種なら、作業時間を大幅に短縮できます。

また、倉庫や物流現場ではラベルや荷札としての利用が増えています。耐久性の高いモデルを使えば環境条件下でも情報を長期間保持できます。会議室の表示や受付案内としても視認性が高く、目立ちすぎず自然な見た目で運用できます。

一方、頻繁に色を変えたい用途や動画表示が必要な場面では向かないため、要件を整理して適したディスプレイ方式を選んでください。

電子ペーパーの仕組みと主な種類をわかりやすく

電子ペーパーには複数の方式があり、それぞれ得意な用途が異なります。代表的な方式として電気泳動、マイクロカプセル、エレクトロクロミックなどがあり、カラー実現のための技術も複数存在します。ここでは各方式の特徴を平易に説明します。

まず電気泳動方式は高コントラストで白黒の表現が得意です。マイクロカプセル方式は視認性と製造のしやすさに強みがあり、エレクトロクロミックはカラーや反応速度で特徴を出せます。用途やコスト、更新頻度に応じてどの方式が合うかを見極めることが重要です。

電気泳動方式の原理をわかりやすく

電気泳動方式は微小な粒子を電界で移動させ、表面に見える色を切り替える仕組みです。黒い粒子と白い粒子が混在する層があり、電圧をかけるとどちらの粒子が前面に移動するかで表示が変わります。

この方式はコントラストが高く、読みやすさに優れているため電子書籍リーダーなどでよく使われています。消費電力も低く、表示保持力が強い点がメリットです。

注意点としては更新速度が液晶や有機ELに比べて遅めで、色表現が限定されることです。用途が文字や静止画像中心であるかを基準に選ぶと良いでしょう。

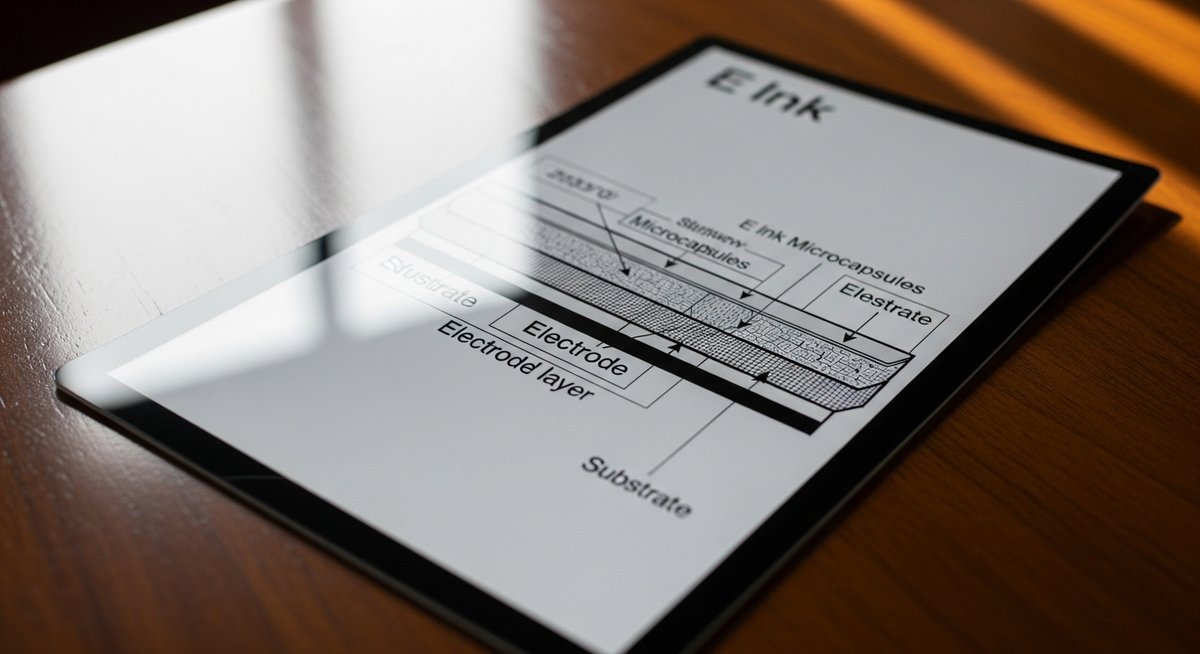

マイクロカプセル方式の動き

マイクロカプセル方式は、小さなカプセルの中に色を持つ粒子を閉じ込めた構造です。電場をかけるとカプセル内の粒子が動き、表示面に見える色が変化します。製造が比較的簡単で薄型化しやすいのが利点です。

この方式は耐久性や視認性のバランスが良いため、電子棚札やタグなどで広く採用されています。色の再現性は単色〜限定的な多色までタイプによって差があります。

一方、極端な温度や衝撃で性能が落ちることがあるため、使用環境の確認が必要です。屋外利用時は防水や耐候性がある製品を選ぶことをおすすめします。

エレクトロクロミック方式の特徴

エレクトロクロミック方式は材料そのものが酸化還元反応で色を変える仕組みです。薄膜に電流を流すことで色が変化し、比較的高速に表示を切り替えられる点が強みです。

この方式はカラー表示やグラデーション表現に強いタイプもあり、デザイン性が求められる用途に向きます。消費電力は表示によって異なりますが、保持状態での消費を抑えられる場合もあります。

欠点としては材料コストや長期の色安定性の問題があるため、用途に合わせた評価が必要です。屋外の長期掲示などでは耐候性を確認してください。

カラー表示を実現する技術の違い

カラー表示にはいくつかのアプローチがあります。主な手法としてはカラーフィルタを使う方法、色粒子を用いる方法、反射型のカラー層を重ねる方法などがあります。それぞれ発色の鮮やかさやコントラスト、消費電力に差があります。

カラーフィルタ方式は既存の白黒表示の上にカラー層を置くため構造が比較的単純ですが、明るさや色再現で妥協が出ることがあります。色粒子方式は粒子自体で色を作るため発色が良く見える場合がありますが製造コストが高くなる傾向があります。

用途に応じて、色の鮮やかさを重視するかコスト・耐久性を重視するかを判断してください。単色表示で十分な用途なら白黒方式での導入が費用対効果は高くなります。

導入で期待できる効果と気を付ける点

電子ペーパー導入で得られる効果は消費電力削減、視認性の向上、運用負担の軽減など多岐にわたります。ただし導入前に更新頻度や環境条件、初期費用のバランスをよく検討することが重要です。

屋外での耐候性や温度特性、カラー表現の必要性などを明確にしないと、期待した効果が得られないことがあります。ここでは主なメリットと注意点を具体的に示します。

消費電力削減で得られるメリット

電子ペーパーは更新時のみ電力を使うため、常時表示が必要な用途で大幅に電気代を節約できます。特に多数の表示を管理する店舗や、配線が難しい屋外掲示で効果が高いです。

電池駆動のシステムでは交換頻度を減らせるため、保守コストと作業時間が削減されます。また停電時でも表示が維持されるため、安全や案内表示としての信頼性も上がります。

ただし更新頻度が高い場合はその限りではありません。更新スケジュールを設計し、実際の運用パターンに基づいて消費電力の見積もりを行ってください。

屋外でも読みやすい視認性の利点

反射型の電子ペーパーは直射日光下でも読みやすく、色やコントラストが維持されやすい特長があります。これにより屋外サインや店舗のウィンドウ表示で有利です。

視野角が広いことも利点で、多くの人が同時に情報を確認する場面に向いています。夜間は補助照明を導入するなど、照度対策を検討すると運用の幅が広がります。

製品選定時には屋外環境での耐候性や防水性を確認し、長期間の色あせや表示劣化を避ける対策を講じてください。

表示更新の速度や色表現の制限

電子ペーパーは液晶や有機ELに比べて表示更新が遅いのが一般的です。そのため動画や頻繁に変わるダイナミックなコンテンツには向きません。レスポンスやフリッカーの問題も機種によって差があります。

カラー表現は進化していますが、フルカラー液晶ほど鮮やかではない点もあります。色の重要度が高い用途では事前に見本を取り寄せて確認することをおすすめします。

これらの制約を踏まえ、用途を文字や静止画像中心に限定するなど運用設計を行ってください。

初期費用と長期の運用費の見方

初期導入費用はディスプレイ本体や通信モジュール、設置工事で発生します。ただし長期間の電力コストや保守回数を考慮すると投資回収が見込めるケースが多いです。

導入前にトータルのライフサイクルコストを試算し、交換周期や更新頻度、通信費用を含めて比較検討してください。補助金や導入支援が利用できる場合もあるため、自治体や業界団体の情報も確認するとよいでしょう。

利用シーン別の活用例と選び方

電子ペーパーは用途によって最適な方式や仕様が変わります。ここでは代表的な利用シーンごとに向くタイプと選び方のポイントを紹介します。実際の運用をイメージしやすいように条件別に整理します。

選ぶ際は更新頻度、屋内外の使用、視認性の優先度、通信手段(Wi‑Fi、Bluetooth、専用ネットワーク)を基準にしてください。これらに応じた製品を選ぶことで導入効果を最大化できます。

電子書籍リーダーでの活用イメージ

電子書籍リーダーでは電気泳動方式がよく使われています。コントラストが高く疲れにくい表示は読書に適しており、長時間のバッテリー駆動も実現します。ページめくりの速度は許容範囲であれば問題になりません。

選ぶポイントは画面解像度と反射の抑え方、ページめくりのレスポンス、バッテリー持ちです。バックライト付きモデルを選べば暗所での利用も可能になります。

小売での電子棚札としての使い方

電子棚札は価格や在庫情報を中央から一括更新でき、値札付けの手間を大幅に省けます。マイクロカプセルや電気泳動方式の白黒モデルがコスト面で有利です。

選ぶ際は通信方式、バッテリー寿命、取り付け容易性、耐久性を確認してください。プロモーション頻度が高い店舗では更新速度と運用管理ツールの使い勝手も重要です。

物流や製造現場での導入イメージ

物流や製造現場では耐久性と視認性が重視されます。ラベル代わりに使う場合は耐候性や耐摩耗性、温度特性をチェックしてください。電池駆動で長期間表示できるタイプが管理工数を減らします。

またバーコードやQRコードの読み取り精度も重要です。表示精度が高く読み取りやすい機種を選ぶと現場の作業効率が向上します。

デジタルサイネージでの活用ポイント

デジタルサイネージ用途では視認性と省電力性が魅力です。静止画や定期更新の案内表示には最適ですが、動画や動的演出が多い用途には向きません。

選ぶ基準としてはサイズ、視角、屋外耐候性、ネットワーク対応の可否を確認してください。遠隔管理やスケジュール配信機能があると運用が楽になります。

電子ペーパー導入の判断に役立つヒント

電子ペーパーの導入を考える際は、まず表示用途の要件を明確にしてください。更新頻度、屋内外の使用、必要な色数、耐候性、読み手の距離や角度などを洗い出します。それに基づき方式や機種を絞り込むと選定がスムーズです。

試作導入やサンプル確認を行い、実際の表示感や更新運用を検証することをおすすめします。コストは初期投資と運用コストを合算して評価し、長期的な維持管理の計画を立ててください。導入後は更新スケジュールや保守体制を整えることで、期待した効果を得やすくなります。